- 2019.10.21

- コラム

脳疾患治療の頂を目指す:パーキンソン病に対するiPS細胞を用いたドパミン神経細胞移植療法

ASCA Bulletin 24号では、京都大学iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 神経再生研究分野教授の高橋淳先生を取材させていただきました。

2018年10月に行われたJTF翻訳祭でもご登壇いただいたのですが、翻訳とは直接結びつきにくい専門的なトピックにもかかわらず、多数の聴衆を集め非常に盛り上がりました。今回は、登壇後に第1回の移植手術を終えた高橋教授に、治験のその後の進展や、今後のパーキンソン病治療の展望などについて話を伺いました。

パーキンソン病とiPS細胞の接点

パーキンソン病は、中脳にあるドパミン神経細胞が次第に減少していく疾患です。ドパミン神経細胞が作るドパミンは体の動きを調節する神経伝達物質であり、減少することによって体の動きが徐々に悪くなっていきます。具体的には手足が震え、こわばって固くなり、最終的には動けなくなってしまうという運動機能障害が主症状です。これまでの治療は、減ったドパミンを他の手段によって補うというのが基本的な考え方でした。薬物療法として現在も広く用いられている薬剤であるL-ドパはドパミン前駆物質であり、服用して脳に移行するとドパミンに変化して、脳内のドパミン濃度が上昇します。これによって運動機能が回復します。また脳深部刺激療法(deep brain stimulation:DBS)と呼ばれる治療もあり、これは脳に挿入した電極から視床下核などに刺激を与える(neuromodula-tion)ことによって症状を抑えるというものです。これら2つの治療法は医療保険の対象となっています。近年になって登場したのが遺伝子治療です。遺伝子治療の中で現在有望だと考えられているアプローチは、もともとドパミンの合成には関わっていない線条体の神経細胞に遺伝子を導入し、ドパミン合成に必要な酵素を作ることができるようにするという方法です。これらの治療はある程度有効ではあるのですが、しかし根本的な問題はドパミン神経細胞の減少であり、L-ドパを投与しても次第にそれをドパミンに合成することが困難になっていくため、いずれはドパミンが不足し疾患が進行するのを抑えることができなくなります。細胞移植治療は、そのドパミン神経細胞そのものを補い、増やしていくというアプローチです。こうした発想はもちろん脳に限定されるものではないのですが、パーキンソン病に対する細胞移植の試みは比較的早期から行われており、最初に実施したのはスウェーデンのルンド大学で、1987年のことでした。当初は胎児の細胞を移植に用いており、400例以上の治療が行われ、10年~20年単位で見ても細胞の生着が確認されているので、長期での一定の有効性が認められた治療であると言えます。しかし、胎児の細胞を使用するという方法は、絶対数が足りないという量的な制約と、さらには倫理的な問題もあります。このため、それに代わる細胞を探す試みは世界的に早くから行われてきました。1900年代に入ると神経幹細胞が発見され、1998年にはヒト胚性幹(ES)細胞が樹立されます。ES細胞はさまざまな細胞に分化させることができるため、脳に限らず多くの領域で再生医療に用いるための研究が始まりました。しかし、ES細胞は受精卵を使用して作られるため、生命倫理の問題を完全にクリアできたわけではありませんでした。そこで登場したのがiPS細胞です。多分化能を持っているという点ではES細胞と同じなのですが、iPS細胞は自分の細胞から作ることができるため、倫理的課題を解決しうる方法になると考えることができます。私が幸運だったのは、留学中に研究室で神経幹細胞が見つかり、また京都大学に帰ってきたところでES細胞とiPS細胞の研究の始まりのタイミングにうまく居合わせることができたということです。自分のテーマである脳神経疾患にこれらの細胞を用いるイメージをスムーズに持つことができましたし、分化の実験などにもいち早く関わることができたことは幸いでした。

ドパミン神経細胞の細胞移植療法

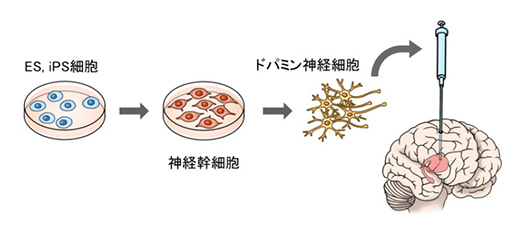

iPS細胞を用いるときにまず考えなければいけなかったのは、何にでも分化しうる細胞をいかに特定の細胞に分化誘導するかということです。この分化誘導法は、今なお世界中で盛んに研究の対象となっています。神経細胞は、比較的分化させやすい細胞だと言えます。実際の体内で受精卵から神経組織ができて、続いて脳が発生していく中で、どのような分子がいかなるタイミングで機能しているかということは、これまでの発生学の知見から多くのことがわかっていました。そのため、それをいかに培養皿の中で再現するかということを考えるのが分化誘導の焦点でした。細胞移植に用いるには、こうして分化させたiPS細胞を大量に用意する必要があります。ドパミン神経細胞の場合細胞数は106オーダーとなります。いま実際にパーキンソン病の治療のために用意しているのは、500万個弱です。疾患や臓器によって必要なオーダーは異なっており、例えば眼であれば104と少なくなり、心臓だと108、血小板は1011と大量のiPS細胞が必要な場合もあります。用意したiPS細胞は、体内に物理的に注入します。パーキンソン病の場合は、実際に頭蓋骨に穴を開け、針を穿刺して脳の被殻と呼ばれる部分にドパミン神経細胞の移植を行います。穿刺のルートはやや前頭側から取っているのですが、これは脳損傷のリスクを考慮してのものです。事前にMRI撮影を行い、どのルートを取れば血管や重要な脳の領域を避けられるかコンピュータでシミュレーションを行っています。患者さんに全身麻酔を施したあと、座標と方向がずれないようフレームで頭部を固定します。被殻は左右に2つあり、今後の実際の治療では両側に注入を行います。手術は片側の場合3時間ほどで、それほど大掛かりな手術というわけではありません。特に、ドパミン神経細胞の注入そのものにはそれほど時間は要しません。

医師主導治験のスタート

現在、パーキンソン病に対するiPS細胞治療の研究は治験の枠組みの中で進められています。「iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験」というタイトルで2018年6月に医師主導治験として治験届を提出し、8月から開始されました。被験者は既存の薬物治療では症状コントロールが十分に得られない方を対象としており、全体で7例、それぞれの追跡期間は移植後2年間となる予定です。2018年10月には、1例目の被験者に対し前述のような細胞移植手術を実施しました。初回の手術であるため、安全性を確認するため移植は両側の被殻ではなく、片側(左側)のみに注入を行っています。現在は被験者登録はすでに締め切っており、この1例目の移植後の安全性を確認している段階です。今のところ、重篤な合併症や副作用が起こっているという報告はありません。想定される副作用は手術中の出血や感染症で、これは手術全般について普遍的に起こりうるものです。細胞移植に伴って起こりうる問題としては、移植した細胞が過剰に増殖したり、別の部位で増殖したりする可能性がないとは言えませんが、これらについては動物実験で十分に安全性を確認していますが、慎重に経過をみていく予定です。安全性が確認されれば、後続の被験者の方には両側被殻への細胞移植を行い、有効性を評価していくことになります。有効性の評価は症状の改善と画像検査に基づいて行われます。症状についてはMovement Disorder Society版のUnified Parkinson's Disease Rating Scale(MDS-UPDRS)と呼ばれる重症度分類のスケールを用いて、運動機能をスコア化します。術後6ヵ月、12ヵ月後などいくつかのタイミングで評価し、細胞移植後の経時的な変化を確認します。画像検査では、頭部MRIとPETを使用して移植したドパミン神経細胞が生着しているか、ドパミンを合成しているかなどについて2年間かけて確認します。このように、症状の改善という臨床的な側面と、画像検査という器質的な側面の両方から細胞移植の有効性を確認する予定です。

図1:iPS 細胞を用いたパーキンソン病の細胞移植治療

出展:プレスリリース「パーキンソン病 研究の流れ」

https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/pdf/20180730_parkinson.pdf?1559515880930 より

パーキンソン病治療の社会的意義

今回の治験で問題なく有効性と安全性が確認されれば、その次に私たちを待っているミッションは、1人でも多くの患者さんにこの治療法を届けることです。今はiPS細胞の拡大培養や分化誘導を手作りで行っていますが、それではなかなか普及は難しいので、大量生産できるような方法と体制を考える必要があります。例えば、安定して大量にiPS細胞を増やして神経細胞に分化させる技術や、長距離輸送のための凍結技術が改善できれば生産性向上に直結するでしょう。私たちは大日本住友製薬と共同開発を行っているのですが、ゆくゆくは同社の工場で細胞を大量生産できるようにして、国内のみならず世界で細胞移植を普及させたいですね。さらには、この治療法を使用できるシチュエーションを拡大していければとも考えています。前述の通りパーキンソン病では、進行とともにドパミン神経細胞が徐々に減少していくのですが、症状がでた時点で、正常な場合と比較してすでに3分の1から4分の1になってしまっていると言われています。そして、薬物療法の効果が弱くなってくるに従い、当然のことながらパーキンソン病の症状も悪くなっていきます。このことを考えると、薬物療法がまだ効いているうちに、細胞移植によってドパミン神経細胞の減少を抑えることができれば、症状の悪化も抑制することができるのではないかと考えています。また、パーキンソン病が進行すると不可逆的な神経回路の異常が現れることもあるため、単純に細胞を増やしただけでは回復させることが難しくなります。こうした背景から、早期治療によって早いうちに悪化を食い止める、究極的にはそもそも悪化させないというアプローチに移行していくだろうと考えています。このためには、他のあらゆる医薬品などと同様に、治療実績を積み上げてデータを蓄積していく必要があります。その意味でも細胞移植療法を普及していくことは重要です。コストのことを考えると、細胞移植療法は、人件費や細胞培養施設(CPC)の維持管理のために費用がかかるため、1回の治療としては確かに高額に見えます。しかし、私たちの治療もそうですが、基本的には1度だけの治療ですので、その後のコストは最小限です。さらに、これまで細胞移植療法が有効だった患者さんの経過を見ていると、ケアが必要だった人が自分で動けるようになるなど、自立できるようになったケースもしばしばあります。そうなると、治療の経費だけでなく、介護の費用や周囲の人の労力、時間も節約できますし、うまく行けば患者さん自身が働くようになれるかもしれません。このように患者のみならず周囲も恩恵を受けることを考えると、パーキンソン病の治療には意義があると考えています。要介護になる原因としてパーキンソン病は例年3%~5%を占めており、単独の疾患では最多の原因のひとつです。そして、トップ2は脳で起こる疾患で、脳血管疾患と認知症です。したがって、脳の疾患に対して取り組み、その克服につながる結果を出すことは社会的な視点で見ても大きなインパクトをもたらすでしょう。私はこのパーキンソン病の治療がその突破口になればと考えています。パーキンソン病自体を治すだけでなく、例えばこの方法を使って脳の神経が失われた部分を補うというようなことができれば、脳梗塞や外傷などの治療にも繋がり、健康な社会の実現にさらに大きく貢献できると期待しています。

これからのパーキンソン病治療の開発

私たちの研究室で治験と並行して行っている取り組みとして、移植細胞の生着を改善する方法を検討しています。マウスに対してドパミン神経細胞の細胞移植を行う際に、抗てんかん薬のゾニサミドという薬剤を併用投与してその作用を見たところ、移植片の生着率が高くなっていました*。ゾニサミドはすでにパーキンソン病の治療に対する適応があるため、ヒトでの検証も比較的容易であると考えています。また、他の薬剤や因子にも同じような効果を持つものがないかを調べる研究を行っています。この点では、薬剤だけでなくリハビリテーションの効果にも関心を持っています。運動はパーキンソン病の症状を軽減しますが、脳神経細胞やドパミンにどのような影響を及ぼすのかは明らかになっていません。そこで現在、マウスに運動をさせた場合に、移植したドパミン神経細胞の生着率が高くなるかどうかを調べています。結果によっては、より科学的に有効なリハビリの方法を開発することができるかもしれません。このように、脳内の環境を調整することで細胞移植の有効性を高める手法は今後も検証されていくと考えており、このアプローチは治療に対するコンセプトを変えるものになるでしょう。すなわち、細胞を中心に置いてその機能をいかに最大限にするかを考える。そのために薬剤を使ったりリハビリを行ったりという方法を選択する、そういう考え方になっていくのではないかと考えています。iPS細胞は、再生医療に用いるだけはなく病態の解明にも期待されています。iPS細胞を用いて疾患モデルを作ることにより、なぜドパミン神経細胞が死んでいくのかなど、パーキンソン病という疾患の理解を通じて新たな薬を開発するという考え方です。私たちが今回開発した治療は、iPS細胞を用いて減った細胞を補うというものですが、ドパミン神経細胞の死そのものを抑制できているわけではありません。一方で、もし細胞死を止めることができたとしても、すでにドパミン神経細胞が減少してしまっていれば症状を改善することはできず、患者さんのメリットにつながりません。しかし、これら両者を同時に行うことができれば、ドパミン神経細胞の減少を止めつつ失われた分を回復することが可能になり、強い相乗効果を示すことができます。

研究と山登り

こうした研究を進めていくには、やはり内外の連携やコラボレーションが必要です。CiRAはiPS細胞研究に特化しているだけあって、分化誘導や評価法などの共有できる部分については情報交換が非常に活発に行われています。また、幸いなことに、パーキンソン病の分野は国際的な交流が進んでいます。私たちはGForce-PDという4ヵ国のチームからなる、幹細胞を用いたパーキンソン病治療に取り組む研究グループに参加しています。各国で臨床が近づいているということもあって、手術や器具、免疫抑制など、実践的なディスカッションが行われています。彼らはライバルではあるのですが、それ以上に同じ志を持った仲間という意識が強く、本来なら秘密にしておくような情報も共有しています。しかしそれが次のアイデアを呼び起こして、グループ内での良いフィードバックを生んでいます。研究機関だけでなく、企業とのコラボレーションはそれ以上に重要です。私たちも研究の早い段階から企業の人にも来てもらい、共同で研究開発を進めてきました。アカデミアだけでやっていると先が見えない状況に陥りがちですが、企業に入ってもらうことで初期から出口をどうするかということをお互いに考えながら進めていくことができます。PMDAとも早くからコミュニケーションを取り、薬事承認のために必要なことを無駄なくやることができています。その意味では、産官学連携がうまく機能したプロジェクトでもあります。研究におけるコラボレーションの重要さを、私はよく登山に例えて説明しています。私たちはパーキンソン病を治すという山の頂上を目指して、細胞移植というルートを登っている。しかし、同じ山の頂上を目指して違うルートで登ってくる人がいるのです。そこには研究者だけでなく、企業の人もいます。頂上に近づくに連れてルートは絞られてくるので、そこで別のルートから登ってきた人と出会うのです。そして最後にはみんなで頂上を目指す。もしも誰にも出会わないとしたら、それは間違った山に登っているか、あるいはあまりにも先進的な山に登っているかです。誰かと出会うことによって自分のルートの正しさが初めて証明される、そのように考えています。

高橋 淳 教授

【略歴】

1993年京都大学大学院 医学研究科 博士課程修了。京都大学医学部附属病院 脳神経外科を経て1995年渡米、米国ソーク研究所研究員。1997年より京都大学医学部附属病院 脳神経外科に復職。2003年京都大学医学研究科 脳神経外科 講師、2007年京都大学再生医科学研究所生体修復応用分野 准教授。2012年より京都大学iPS細胞研究所教授。

インタビューを終えて

iPS細胞によるパーキンソン病の治療を世に出すには、研究だけではなく治験を行わなければいけません。そのためにアカデミアのやり方にとらわれず、企業や規制当局の価値観や方法論を理解することに努め、実際に行動に落とし込んでいらっしゃるところに感銘を受けました。高橋先生の部屋に置かれている鎧は、その決意を揺るぎないものにしている象徴なのかもしれません。

インタビュアー:早川 威士

(ASCA Bulletin 24号 2019年10月発行より)

ASCA Bulletinとは:

アスカコーポレーションが年3回発行している広報誌です。ご興味のある方は、弊社までご連絡ください。